父や母はよく、自分の幼かったころのことを話して聞かせてくれた。

田んぼの脇の小さな川で友だちとよく魚を獲ったこと、学校から帰るとおやつに胡瓜を食べていたこと。話を聞きながら、頭の中にその光景を思い浮かべようとするのだが、子どもになった父と母の姿をうまく思い描けなかった。

「大人」でしかない父や母が、自分と同じように、幼い姿をして走り回って遊んでいたころがあったというのが、不思議だった。

両親の子ども時代でも不思議だなぁ、と思っているのに、じいさんやばあさんの子ども時代の話となると、もっと想像が難しい。

父が早くに両親を亡くしたので、わたしは祖父母とくらしたことがない。たまに訪ねる母方の家には祖父母と曾祖母がいた。ある時、母と祖母が生家の話をしていた。

思わず「ばあさんはこの家で生まれたんじゃないの?」と尋ねると、女ふたりは顔を見合わせて笑った。

わたしが生まれるもっと前、母も生まれる前からその家に暮らしている祖母が、子どものころは別の家からお嫁に来たのだと聞かされても、なんだかぴんとこない。

「そりゃあ、ばあさんにだって子どもの頃があったんだよ」と言って祖母は笑ったが、想像してみようとする祖母の幼い姿は、小さくなったばあさんでしかなかった。

やがてわたしも親になり、子どもたちに自分の幼いころの話を聞かせてやるようになった。

スマホでつながらないあの時代、特にわたしは田舎の子だったし、いまの子どもたちとはだいぶ違う生活を送っていたな、と振り返る。一方で、他愛もないことで友だちと笑い合い、些細な事に傷ついたり、将来に不安を感じて悩んだりする姿は、あのころの自分たちと変らない。

そう思う時、少女だったころの母や祖母の姿が、近く感じられた。

自分の人生をありのままに受け止め ずっとそこにいたように見える母も祖母も、父も祖父も、いまの子どもたちと同じような少年少女だった時代があって、笑ったり悩んだりした思いを小さく重ねて、あの時もあそこにいたのだと、今になって気づく。まわりの大人もみんな同じだ。

だれもが、いつか孤独で泣きたい夜があったのだろうと思うと、勇気づけられる思いがした。

少女のころに抱えていた孤独や虚無感を忘れることはないが、 「わたしもそうだった」 と言えるくらいにはわたしも大人になり、もう「あのころ」に縛られることはなくなった。

あのころ、捨て去ってしまいたいと願っていた 感情を記憶にして、自分の一部にしてしまったのだろうと思う。

そういうこともある、と。

こどものころの思い出は、このメルヘンであるから年をとるほどだんだんと深切になるらしい。八十歳近くなって、自分の神話を書いてみたいという気持ちを抱いた。

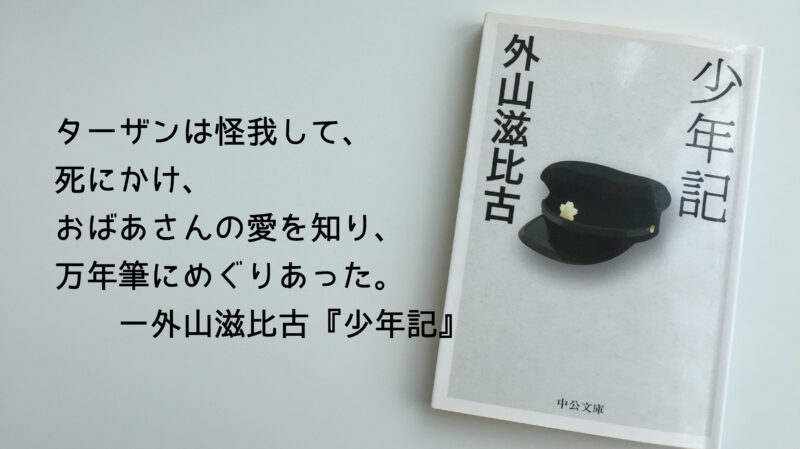

『少年記』のあとがきで、外山滋比古はこう語る。

母のいた風景、いとことの苦い思い出、少ないお小遣いで買った「レントゲン」、寄宿舎に届く父からの手紙…。

「あのころはよかった」と振り返ることのできる思い出ばかりではない。孤独で切なかった「あのころ」も、 時間という距離を経て懐かしく、いくぶん美しく心に残るのだろう。

そう言えば、自分自身、幸せでない環境の中で大きくなったということが振りかえられる。うっかりすれば、自分だってニュースになったかもしれない。そうならなかったのは、偶然であったような気もする。

幼いころ母を亡くし、家族との息苦しさを感じ、実父のもとを離れて寄宿舎で暮らした少年の「あのころ」の記憶。感情を抑えるように書かれた文章から伝わるのは、自分の人生を受け入れてきた覚悟のようなもの。

本をチェックする

ブックデータ

タイトル:『少年記』

著者名:外山滋比古

出版社:中央公論社

発売日:2011年04月

目次

迷子/作り話/トノサン・ホトケサン/風呂敷/五銭のレントゲン/自転車/博士/はた日/外国絵はがき/モモタロウほか

著者紹介

外山滋比古(トヤマシゲヒコ)

1923年、愛知県生まれ。

東京文理科大学英文科卒業。同大学特別研究生修了。文学博士。研究社の雑誌「英語青年」の編集長を十年余り務めた。東京教育大学助教授、お茶の水女子大学教授、昭和女子大学教授を歴任。お茶の水女子大学名誉教授

この本もおすすめ

東大生、京大生にもっとも読まれている本として知られる著者のベストセラーです。考えることが楽しくなる。

![思考の整理学 (ちくま文庫) [ 外山 滋比古 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0475/9784480020475_1_58.jpg?_ex=128x128)