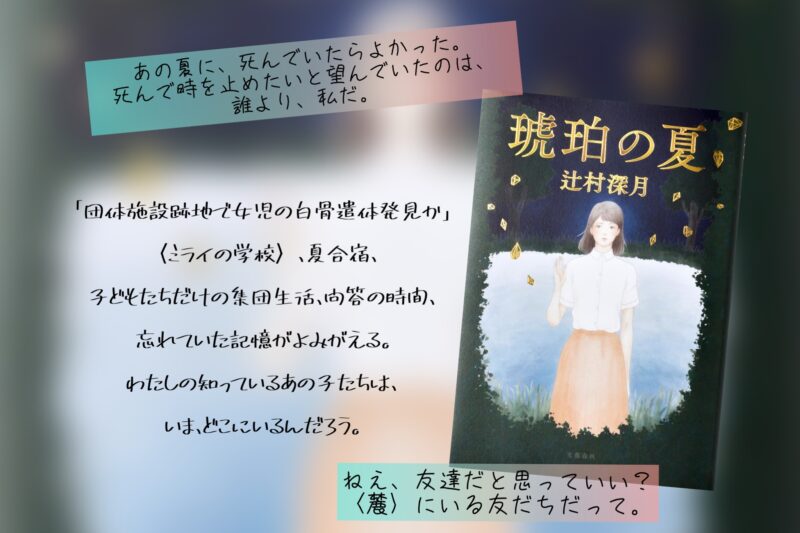

ある施設の敷地内内から見つかった少女の白骨化した遺体から、忘れていた夏の記憶がよみがえる。あの夏に出会った子どもたちは、いま、どこにいるのか。忘れていた記憶といまが交差する。

本の紹介

「施設跡地で女児の白骨遺体発見か」

かつて<ミライの学校>と呼ばれる団体が所有していた敷地内から、白骨化した少女の遺体が発見された。

<ミライの学校>は、子どもたちの自主性を育てるという教育理念のもと、多くの子どもたちが親元を離れて、世話人と呼ばれる大人たちと共同生活を送っていた。

東京で弁護士をしている近藤法子は、テレビのニュースに釘付けになった。法子はこの施設を知っていた。こどもの頃、<ミライの学校>の夏合宿に参加したことがある。忘れていた記憶が少しずつよみがえる。

そんな折、法子のもとに1件の相談が舞い込む。ある老夫婦から、〈ミライの学校〉で発見された遺体が孫のものではないかというものだった。法子もまた、発見された遺体が知っている少女のものではないかと胸騒ぎを覚えていた。

あの夏、「友だちだよ」と約束したあの子は、いまどこにいるのか。「本当はお母さんと一緒に暮らしたい」と秘密を打ち明けてくれたあの子。

発見された遺体は誰なのか。一体、そこでなにがあったのか。

やがて遺体の身元が判明するが……。

「あなたたちは、あの子たちを、どこへやってしまったのか」

「わからない以上、私たちの苦しみには終わりがない」

ずっと放っておいて忘れてたくせに。

「何が本当なのかが知りたいんです」

取り戻せるものなど、もはや、何もないのに。

ミライは子どもたちの中にあった。

だれにも話せないまま閉じ込めてきた幼い感情は、胸の中にしこりとして残されたまま、それぞれの胸のうちにある思いはどれもまっすぐ切実で、それなのに、寄り添いあうことができない複雑さに心をぎゅっとつかまれる。

かつて、ミライの学校の子どもたちと触れ合った経験のある法子は、そこが社会から「カルト」と恐れられるような異様な団体ではなく、ひとりひとりは自分と同じような子どもたちであったのだと認識している。

問答を通して、愛や平和、戦争について語りあうことで、その真実にたどり着けると信じるような、高い理想を持った教育団体である。

高額な壺を売りつけたり脅しかけるような宗教団体とは違う。

ここで生活することで、家族と暮らすよりもまともな生活が送れている子だっているかもしれない、なんて一瞬流されそうになるが、いや、待て、お前いつからそんな偉そうになったんだと、警鐘が響く。

なんでも子どもたちで話し合い、子どもの自主性に任せる教育とは、なんだかスバラシイことのように聞こえるが、それだって大人の作り上げた理想でしかない。いい子症候群と同じだ。子どもは、理想の教育を追求する大人のエゴを満たすための実験道具ではない。

法子が、ミライの学校へ「あなたたちは、あの子たちを、どこへやってしまったのか」と迫るシーンがある。

ミライがあったはずのあの子たちは、もういなくなってしまったのだろうか。そうではない、生きていれば未来はいつも私たちの手の中にある、という希望を描き物語は終わる。

子どもには教育が必要だが、それを「子どもを育てる」と考えるからズレていくのかもしれない。「子どもと暮らす」大事なことは、ただ、それだけのことのような気もする。

高い理想を掲げて上ばかり見上げていては、足元が見えなくなる。私たちもまた、”子どもたち”のひとりであることを忘れずにいたい。

本をチェックする

宗教とは、教育とは、家族の在り方とは、とにかくいろんなことを考えさせられるストーリー。中学生から大人までおすすめです。

出版社 : 文藝春秋

発売日 : 2021/6/9

単行本 : 552ページ

子どもたちだけの集団生活を送る<ミライの学校>について、高田かやさんの「カルト村で生まれました。」を読むと、なんとなく雰囲気がつかめると思います。この本は、「所有のない社会」を目指す「カルト村」で生まれ、19歳のときに自分の意志で村を出た著者による回想エッセイ漫画です。親と離れて、子どもだけの村で世話人の大人と暮らす生活は、ミライの学校の暮らしに近いんじゃないかな。