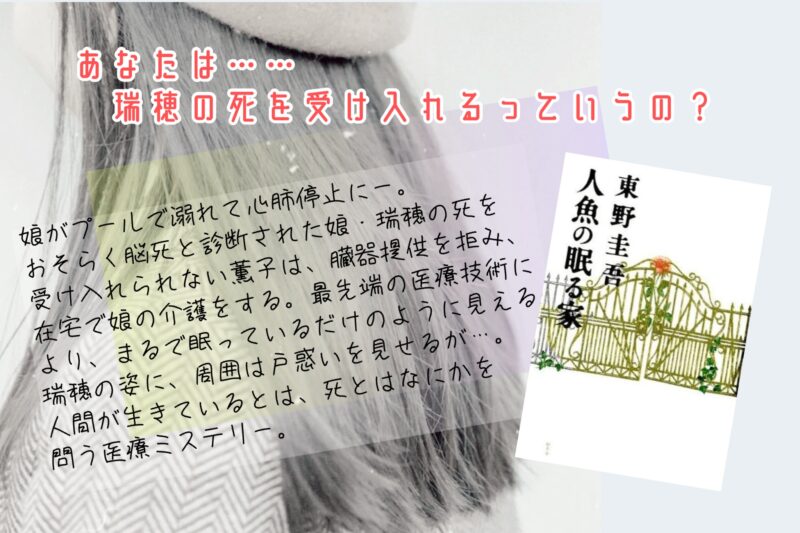

- 東野圭吾デビュー30周年記念作品

- 生死の判定をめぐる医療ヒューマンミステリー

少年は、車椅子に乗せられ眠っている少女を見かける。その姿を人魚のようだと思った。人魚は歩けない。だからとても大切に扱われ、屋敷で保護されているのだ、と。

本の紹介

薫子と和昌は一年前から別居をしている。原因は和昌の浮気にある。ふたりは離婚を決めているが、娘の瑞穂の小学校受験が終わるまでは、良い夫婦、良き両親として仮面夫婦を演じている。

ある日、娘の瑞穂がプールで溺れて、救急車で病院に運ばれたという連絡が入る。

すぐ病院に駆けつけるふたり。ICUでの処置を受けて、瑞穂の心臓は動きはじめるが、脳への損傷が大きく、このまま意識が戻らない可能性が高いという。

おそらく脳死です、と担当医がいう。

脳死は、回復の見込みはなく、元に戻ることはない。やがて心臓も停止する。いつになるのかは、わからない。まれに、心臓停止まで長い時間を要することもある。いずれにしろ、できることは延命措置しかない。

厳しい現実を突きつけられると同時に、医師からは臓器提供を打診される。

夫婦は臓器提供に応じる覚悟を決めるのだが、娘との別れの瞬間になり、薫子は意を翻し臓器提供を拒絶する。

弟の生人が声をかけた時、瑞穂の手が動いた(気がした)のだ。瑞穂はまだ生きている⁉︎

薫子は、瑞穂を家に連れ帰り、在宅介護をはじめる。最先端の医療技術のおかげで、まるで眠っているだけのように見える瑞穂の姿に、周囲は戸惑いを見せるが…。

本の感想

助かる命を前にして助からない延命措置を行うことは生への冒涜なのか?娘の死を受け入れられず、回復の見込みのない娘を生かし続けようとする薫子。エスカレートしていく様子は狂気でしかない。しかし、これが自分の娘だとしたら?

あなたは……瑞穂の死を受け入れるっていうの?

薫子は夫にたずねる。

脳の反応はない、自発呼吸もなく、意識も回復の見込みもない瑞穂のようなケースでは、生死を判定するのは難しい。通常、脳死判定は臓器提供に同意した場合のみ行われる。判定の結果、確定すれば死亡とされる。臓器提供に同意しなければ判定は行われず、死亡したとはみなされない。

家族に決定権を委ねるこの曖昧さが、母親を狂わせる。

ならば、”脳死”と判定されなければ、まだ”生きている”ということになるのだろうか。

どうなんだろう。

でも、薫子を前にして「あなたの娘さんは生きていませんよ」とは言えないのは確か。薫子を駆り立てているものは、親としての強い愛情である。

最先端の医療技術のおかげで、瑞穂は一見すると、健康な女の子がただ目を閉じているだけのようにしか見えない。まるで生きているように見えるのだ。混乱しない方がおかしい。人が生きるとは、死とは、なにか。物語を読み進めるほどに、わからなくなっていく。

娘は生きていると確信している薫子だが、彼女もまた、娘を生かす意味について迷いの中にいた。

瑞穂は、生きているのか、それとも死んでいるのか。

最後に薫子は、衝撃的な方法で周囲にその難問の答えを迫る。鬼気迫る迫真のラストシーンでは、答えのない混乱を味わっていただきたい。

読んでいる途中はもやもやとするが、薫子の苦悩が報われる、光差すようなラストになり、すっきりと終われるのでおすすめ。

東野圭吾デビュー30周年記念作品のヒューマンミステリー。いったい物語がどんな決着を見せるのか気になり、一気読み。物語に引き込まれるだけでなく、考えさせられ過ぎて、頭がぐわんぐわんする。

映画化

2018年11月劇場公開

監督:堤 幸彦

出演:篠原涼子・西島秀俊・坂口健太郎ほか

キーワード

医療、脳死、臓器提供、介護

本をチェックする

出版社 : 幻冬舎

発売日 : 2018/5/30

文庫 : 469ページ

↓この物語のキーワードとなる臓器提供について、興味深い記事を見つけたので、ご紹介。

臓器提供の意思表示、7割の医師は「していない」|日経メディカル

この本もおすすめ

この本がおもしろかった人には、こちらもおすすめです。